科研进展

-

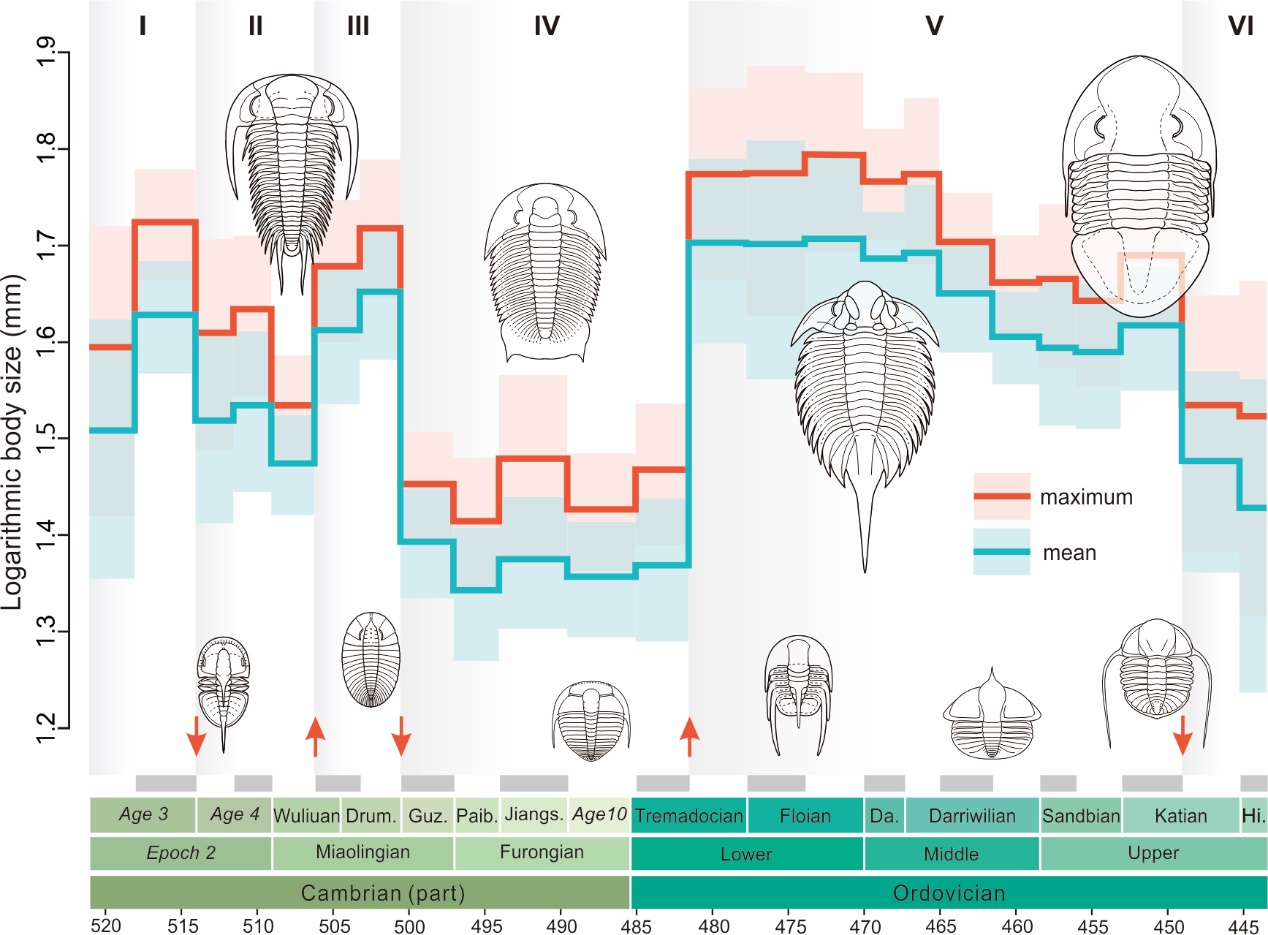

海洋含氧量控制三叶虫大小演化生物演化的模式和动力一直是科学界关注的核心问题。体型(bodysize)是最直观、最基础的生物演化特征,在很大程度上决定了生物与生活环境之间的相互关系。因此,体型的演化模式和驱动机制问题,一直是生态学和生物宏演化研究中关注的焦点。然而,目前我们对大部分无脊椎动物类群的体型演化历史的了解非常有限。近日,中国科学院南京地质古生物研究所“地球-生命系统早期演化团队”孙智新博士在研究员赵方臣和研究员朱茂炎的指导下,与副研究员曾晗及美国国家自然历史博物馆DouglasH.Erwin博士合作,对繁盛于古生代海洋的代表性化石类群——三叶虫—的体型演化开展了综合研究,提出海洋的含氧量控制三叶虫大小演变的新观点。该成果于2025年5月2日在线发表于著名学术期刊《科学进展》(ScienceAdvances)上。科学界对生物体型演化的关注可追溯到十九世纪,这一时期提出的柯普法则(Cope’srule)和伯格曼法则(Bergmann’srule)分别强调了方向性演化和温度变化在体型演变中的重要作用,在学界影响深远。此后百余年中,科学家对这些法则的适用范围、驱动机制及体型演化中存在的其他模式进行了深入探索,取得了大量的重要进展。不过,这些研究大部分是针对脊椎动物展开的。虽然无脊椎动物多样性高,化石记录更加丰富,但到目前为止,仅有腕足动物和昆虫等少数无脊椎动物类群的体型演化历史得到了较全面的研究。相关研究在古生代早期海洋无脊椎动物中尤其稀缺。三叶虫是繁盛于古生代早期海洋中的代表性动物,其演化快、物种多样性高且体型变化大(2-700mm),是探索动物体型演化的理想对象。为此,研究团队选择三叶虫作为深入研究古生代早期动物体型演化模式和驱动力的切入点。为开展这项研究,研究团队测量了来自全球1091个三叶虫属的4732个成年背壳的体型值,创建了目前数据量最大、时间分辨率最高的全球寒武纪和奥陶纪三叶虫的体型数据库。在此基础上,团队结合定量分析手段,在平均约3个百万年的时间尺度上精细重建了古生代早期三叶虫的体型演化历史,并探讨了内外诱因在塑造三叶虫体型演化中发挥的作用。研究首次揭示出古生代早期三叶虫体型的幕式演化特征。进一步综合分析表明,三叶虫的体型演化既不符合假设体型持续增大的柯普法则,也不符合强调温度控制的伯格曼法则,而是受到海水含氧量的调控。这一结论进一步强调了氧气在塑造后生动物早期演化中的重要作用。具体研究结果如下:1.古生代早期三叶虫体型的幕式演化模式。寒武纪和奥陶纪全球三叶虫的体型演化可划分为六个阶段(phaseI-VI),体型在每个阶段内保持稳定,而在各阶段之间发生快速变化。其中,寒武纪第四期早期(约514Ma)、古丈期(约500Ma)和奥陶纪凯迪期晚期(约450Ma)发生了明显的体型缩小事件,而在寒武纪乌溜期晚期(约506.5Ma)和奥陶纪特马豆克期晚期(约480Ma)则发生了两次显著的体型增大事件(图1)。统计检验证明这一模式并非化石取样造成的假象。同时,幕式演化模式在寒武纪和奥陶纪时期全球四个主要地理单元均能识别(图2),显示三叶虫体型演化模式主要受到全球而非区域性机制的控制。2.古生代早期三叶虫体型不存在方向性演化。为探索三叶虫整体体型模式是否掩盖了某些类群可能存在的方向性演化,研究团队评估了24个代表性三叶虫科内部的体型演化,结果显示其中大部分科的平均体型不具有显著的演化方向。团队进一步利用本研究构建的三叶虫系统发育树,结合祖先状态恢复、宏演化模型匹配等手段定量评估了古生代早期136个三叶虫科之间的体型演化模式。结果显示大部分三叶虫科的体型演化围绕在整体均值附近,而大型/小型类群在演化树中的各个位置独立地出现(图3)。上述证据均支持三叶虫体型不存在长期演化趋势,排除了柯普定律在这一著名灭绝动物类群中的存在。3.海洋氧化还原状态控制了古生代早期三叶虫体型演化模式。三叶虫体型的幕式演化与寒武纪和奥陶纪期间的海洋氧化还原波动存在着明显的相关性(图4):三次小型化事件分别与著名的Sinsk、SPICE和HOAE缺氧事件相吻合,从寒武纪晚期到奥陶纪最早期的长期氧含量动荡与小型化阶段IV相匹配,而几乎贯穿整个奥陶纪的大体型阶段(V)与这一时期海洋的持续氧化一致。这一现象表明海洋氧化还原状态变化是驱动全球三叶虫体型演化的关键机制。这一结论为探究氧气对生物体型的控制提供了一个来自海洋无脊椎动物的典型例子,也为支持氧气在早期动物演化中的重要性提供了一条独立证据。相比之下,尽管奥陶纪期间全球温度发生了明显下降,但三叶虫体型的演化与温度变化几乎没有显示相关性(图4)。结合其他相关研究,团队认为温度对体型的控制可能在含氧量超过某个阈值后才显现出来。另外,缺氧事件中,三叶虫的体型变化比全球生物多样性的变化更加敏感,表明体型的下降可能是环境危机的早期预警信号。因此,在评估当今全球变化的影响时,动物的小型化可能需要引起更多的关注。随着当前地球科学领域研究范式的转变,基于化石数据、关注较大尺度变化、依赖定量分析的宏演化研究已成为了解生物演化历史的重要手段。本研究再次显示,相关手段在传统门类化石记录中的应用仍存在着巨大潜力,在未来古生物研究中应予以重视。此项研究得到国家重点研发计划和国家自然科学基金委等项目的支持。论文相关信息:SunZ.,ZhaoF.*,ZengH.,ErwinD.H.,ZhuM*.2025.EpisodicbodysizevariationsofearlyPaleozoictrilobitesassociatedwithmarineredoxchanges.ScienceAdvances,https://doi.org/10.1126/sciadv.adt7572.图1:古生代早期寒武纪与奥陶纪全球三叶虫体型的演化模式,红色箭头为五次重要的体型变化事件,罗马数字为这一时期三叶虫体型演化的六个阶段。图中所示各时期代表性大型及小型三叶虫的线描图来自https://www.trilobites.info,未按实际比例。图2:古生代早期四个主要地理单元(劳伦、东冈瓦纳、西冈瓦纳、波罗的和阿瓦隆)上的三叶虫体型演化模式,1-3为重要体型变化事件。图3:基于系统发育框架古生代早期三叶虫科一级体型演化(A,B)及模型匹配结果(C)图4:古生代早期三叶虫体型演化与环境背景的关系,B为海洋氧化还原状态变化,C为温度变化。032025-05

-

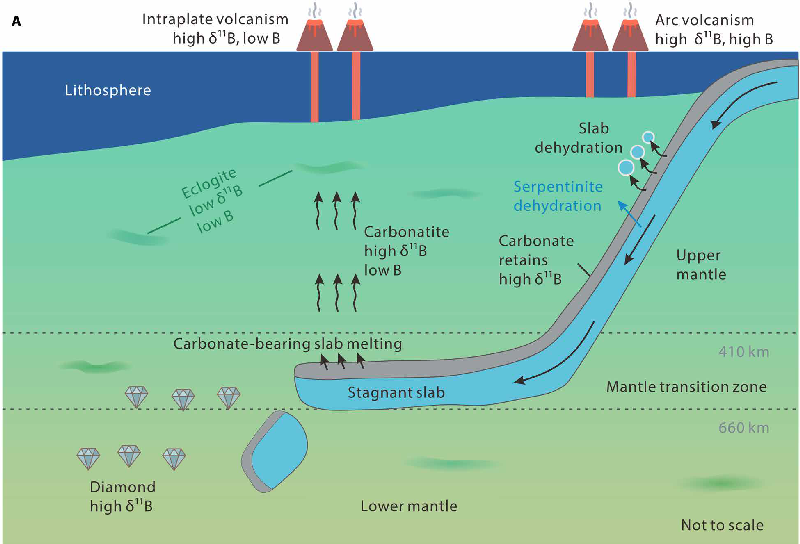

重硼同位素揭示地表碳酸盐向地幔深部的循环过程挥发性物质对维持生命和地球宜居性至关重要。俯冲带是地表挥发性物质进入地球内部的主要通道。然而,地表碳酸盐(如海相碳酸盐化石)能否在俯冲过程中的脱挥发分作用(Devolatilization)中幸存,仍是长期悬而未决的问题。硼作为中等挥发性且具强流体活动性的元素,其同位素组成(δ¹¹B)已成为追踪挥发性物质循环的关键指标。早期对洋岛玄武岩中硼同位素(以δ¹¹B表示¹¹B/¹⁰B比值)的研究面临两大挑战:海水蚀变和喷发期次污染常掩盖再循环挥发分的信号;分析技术的局限也阻碍了硼同位素与地球化学指标间的关联性研究,导致学界对硼等地表挥发性物质能否循环至地幔深部存在争议。为解决这些问题,近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员蔡悦与中国科学院地球化学研究所副研究员徐荣联合国内外团队,运用前沿高精度硼同位素分析技术(Caietal.,2021;2023a,b),对中国东南部浙江地区两组相对原始的新生代板内玄武岩展开研究。团队发现硼同位素与关键地球化学指标存在显著相关性(图1),揭示出三类地幔端元组分的混合贡献,并识别出两种不同的混合趋势:一、年轻玄武岩:受浅部岩石圈地幔组分影响;二、古老玄武岩:携带深部俯冲板片组分的信号。尤为关键的是,两组玄武岩共享一个高δ¹¹B、低B/Ce比值且流体活动性弱的共同端元。精细分析排除了富硼流体(如来自俯冲洋壳、沉积物或蛇纹岩的流体)的贡献——这与传统认知相悖。相反,重硼同位素(高δ¹¹B)与碳酸盐相关地球化学指标的强关联性表明,再循环地表碳酸盐是这一信号的主要来源。该研究首次证实,地表碳酸盐可将重硼同位素信号输送至地幔过渡带(410–660公里深度),并被板内玄武岩、深源碳酸岩乃至超深部金刚石记录。这一发现深化了对深部碳循环机制的理解,同时确立了硼同位素作为示踪俯冲物质的可靠工具。相关成果近期发表于国际权威期刊《科学进展》(ScienceAdvances)。该研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划课题以及中国科学院战略性先导专项课题等项目的资助。论文信息:XuR*(徐荣),CaiY*(蔡悦),LambartS,ChenC(陈春飞),ZhangJB(张军波),ZhouMF(周美夫),LiuJ(刘佳),BaiZ(柏中杰),WuT(吴涛),HuangF(黄丰),RuanT(阮婷),LiuY(刘勇胜).Heavyboronisotopesinintraplatebasaltsrevealrecycledcarbonateinthemantle. ScienceAdvances.2025, 11(17).论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ads5104.图1.硼同位素与关键地球化学指标的关系。图2.俯冲进入深部地幔以及再循环到地表过程中硼同位素行为示意图。302025-04

-

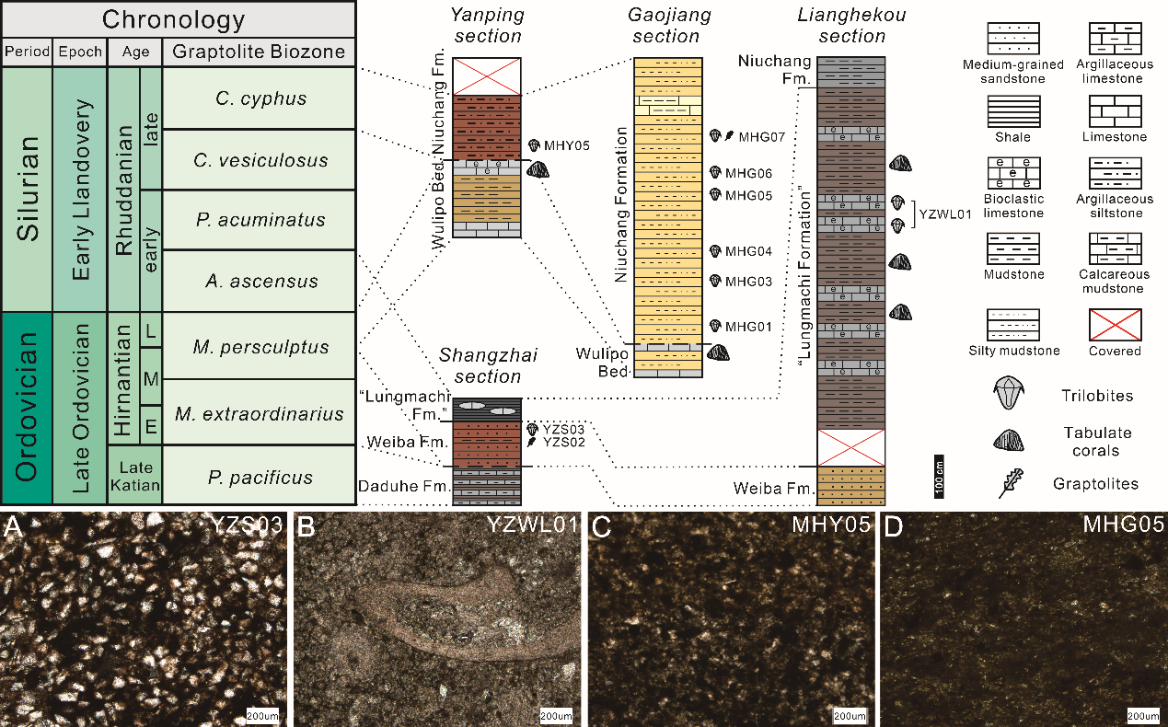

晚奥陶世大灭绝后最早的复苏三叶虫动物群研究取得新进展晚奥陶世大灭绝(LOME,LateOrdovicianmassextinction)是显生宙五大生物灭绝事件之一,也是唯一与大陆冰川快速形成和消融密切相关的一次生物危机事件。这次灭绝事件之后,全球海洋主要以深水且缺氧的笔石页岩相沉积为特征,壳相地层十分罕见,这也导致该时段生物残存与复苏的宏演化研究陷入瓶颈。近期,中国科学院南京地质古生物研究所助理研究员魏鑫与多位团队成员合作,对华南板块上扬子区新发现的多个奥陶系-志留系界线附近的三叶虫动物群进行系统研究,报道三叶虫7目11科16属21种(含2新属4新种),它们主要以志留纪典型的Sinoencrinurusgen.nov.动物群和Ciliscutellum动物群为代表,是华南晚奥陶世大灭绝后最早的复苏三叶虫动物群。之前的研究普遍认为,华南板块的壳相生物在晚奥陶世大灭绝后经历了较长一段时间才开始复苏(志留纪鲁丹晚期-埃隆早期),而本项研究证实,在晚奥陶世大灭绝后不久(晚奥陶世赫南特晚期-志留纪鲁丹早期),位于浅水充氧区域的三叶虫动物群已经率先开始复苏,它们是典型的志留纪三叶虫动物群,以地方分子为主,与大灭绝两幕期间的奥陶纪Mucronaspis动物群面貌迥异。这套复苏三叶虫动物群虽然分布局限,但仍然表现出显著的生态分异,本研究基于动物群组成、沉积学以及多元统计分析(CA和COA),识别出6个从滨岸至内陆棚不同环境梯度下的三叶虫生态组合。而同期深水外陆棚为缺氧环境,主要以丰富的笔石动物为特征。这些三叶虫动物群的生态分异模式主要受控于海水氧含量、水深梯度以及底质环境;不同三叶虫类群的生活方式以及环境忍耐度也是影响其分布的重要因素之一。相关研究已在线发表在国际古生物学研究期刊《JournalofSystematicPalaeontology》。该研究得到中国科学院基础与交叉前沿科研先导专项B类、中华人民共和国科学技术部科技基础资源调查专项、国家自然科学基金项目以及古生物学与油气地层应用全国重点实验室的联合资助。论文相关信息:XinWei,RenbinZhan,GuanzhouYan,XiaoleZhang,GuangxuWang.2025.TheearliestknownrecoverytrilobitefaunasfollowingtheLateOrdovicianmassextinction(LOME)inSouthChinaandtheirecologicaldistribution.JournalofSystematicPalaeontology,23(1),2461362.https://doi.org/10.1080/14772019.2025.2461362.四个研究剖面的岩性柱、采集层位以及沉积薄片六个三叶虫组合的物种多样性与百分比COA显示出不同底质环境下的三个三叶虫动物群赫南特晚期-鲁丹期三叶虫组合沿滨岸至内陆棚环境的生态分布模式以及可能的控制因素302025-04

-

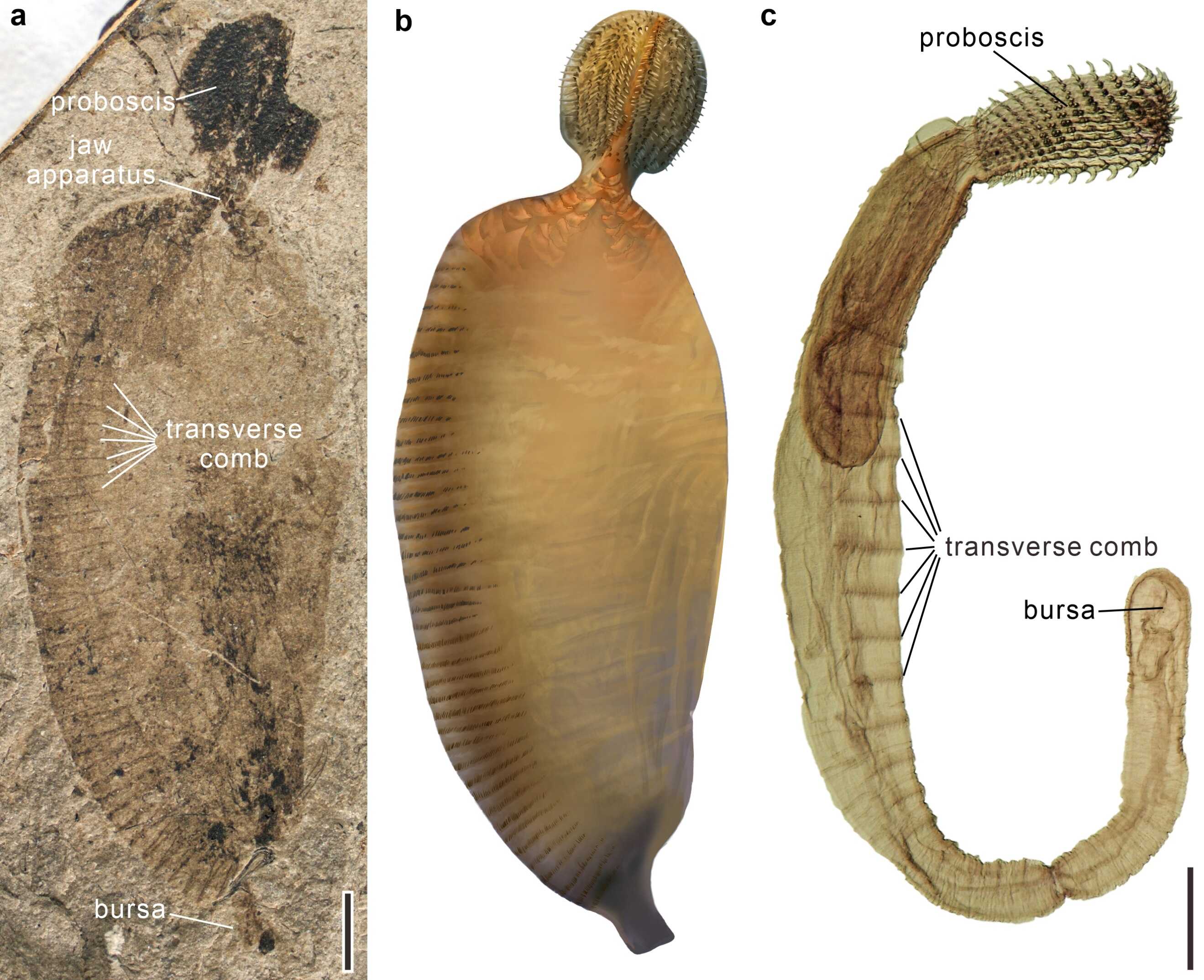

《自然》:侏罗纪化石解决棘头动物门起源之谜动物界包含30余个门级分类单元,它们共同构建了动物演化的基本框架。每个门的起源一直是学界研究重点。迄今为止,人类对极少数门级类群的起源,仍知之甚少。棘头动物门便是其中之一,虽然建立已有200余年,但起源问题一直未得到有效解答。近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生罗慈航在研究员王博指导下,与研究员张海春、博士王盛宇、以及英国牛津大学教授LukeParry、德国森肯贝格博物馆博士BrendonBoudinot、英国自然历史博物馆教授EdmundJarzembowski合作系统研究产自内蒙古道虎沟(约1.6亿年前)的棘头虫化石——侏罗虫。研究填补了棘头虫的演化空白,为解决棘头动物门的起源之谜提供了实证。研究成果于2025年4月9日在线发表于英国《自然》(Nature)杂志。棘头虫是一类海洋和陆地生态系统中常见的体内寄生蠕虫,能够感染人、猪、犬、猫、鱼等各类动物,是一类重要的医学寄生虫。其最典型的特征是其蠕虫状的外形和可外翻的吻突,吻突上有成排的倒钩,用于附着在宿主的消化道内。长期以来,棘头虫一直被认为是一个独立的门,即棘头动物门。由于棘头虫的身体构型高度特化,其系统分类位置一直存在很大争议。基于不同的形态学特征,不同学者分别提出棘头虫与扁形动物门、鳃曳动物门以及轮虫动物门近缘的观点。然而,分子系统学分析表明,棘头虫最可能是轮虫动物门中一个特化的类群。但是,营体内寄生生活的棘头虫的身体构型与自由生活的轮虫有着很大的差异。同时,由于棘头虫是体内寄生虫,很难保存为化石,此前唯一的化石记录是来自晚白垩世鳄形动物粪便中四枚疑似的棘头虫卵。因此,人们对棘头虫的起源和早期演化知之甚少。此前,蠕虫化石的研究主要集中于古生代标本,尤其是寒武纪的化石。中生代的蠕虫化石虽有不少标本,但由于年代较新,一般被认为缺乏门类起源等关键演化信息,长期以来被学界所忽视。同时,中生代蠕虫往往个体微小、身体结构趋同、分类特征不清,多属于疑难化石,其鉴定要求高、研究难度大,是本领域极具挑战性的“难题”。因此,中生代蠕虫化石一直是古生物学领域的“冷门”,迄今仅开展零星研究。本次新发现的棘头虫,被命名为“道虎沟侏罗棘头虫”(简称“侏罗虫”)。研究团队借助扫描电镜、能谱分析等方法,对其进行精细的解剖学研究发现,侏罗虫的身体整体呈纺锤形,分成明显的三部分,即吻突、颈和躯干。侏罗虫的吻突具硬化的、略向下弯曲的刺。侏罗虫身体上有约32对仅延伸至身体一小部分的纵毛列,类似的结构也常见于现生棘头虫。侏罗虫的吻突中央保存了消化道,但躯干整体未发现明显的消化道,其身体末端还有一个类似现生棘头虫雄性交合伞的结构。侏罗虫最奇特的特征是其位于躯干最前方的颚器。颚器整体向前方汇聚,且前部的颚较小,向后逐渐变大,齿的数量也更多。颚器中的齿整体都朝向身体前方,且所有的颚都不超过棘头虫的身体边界。类似的颚器在棘头虫可能的祖先——包含轮虫动物的有颚动物类(包含颚口动物门、微颚动物门和轮形动物门,其中轮形动物门包含了轮虫动物门和棘头动物门)中广泛存在。为进一步确定侏罗虫的演化位置,研究团队构建一个最新的、包含各类现生和化石蠕虫动物的形态数据矩阵,并开展系统发育分析。结果表明,侏罗虫的演化位置位于棘头虫的最根部,是棘头虫的基干类群。虽然近年的分子系统发育分析已经表明,棘头虫最有可能是轮形动物中一个特化的类群,但棘头虫在轮形动物内部的演化发育关系争议极大,学界基于不同的形态学证据和分子生物学证据提出了相互矛盾的6种不同的假说,几乎涵盖所有可能的排列组合。在不包含侏罗虫时,系统发育学分析表明尾盘纲轮虫是其它轮虫的姊妹群,这一结果与之前的形态学研究的结果一致,但与很多分子生物学研究结果相悖。然而,如果形态数据矩阵中包含侏罗虫,系统发育学分析表明,侏罗虫是尾盘纲轮虫向棘头虫演化的过渡类群,从而在形态学的矩阵分析中获得了与分子生物学分析相近的结果,成功解决形态学研究与系统发育基因组学研究之间的分歧。本研究为探索棘头动物门的起源和早期演化提供重要的线索。侏罗虫展示了棘头动物先前未知的形态多样性和生态特性。其具钩的吻突和较大的体型表明,棘头虫在侏罗纪可能已经演化出了内寄生的习性,也表明棘头虫可能起源自陆地环境,并在侏罗纪已经与其它轮虫分化。此外,虽然分子生物学能够解决一些传统形态学研究难以解决的系统发育关系,但过渡类型的化石在探究动物身体构型革命性演化中仍然扮演了非常重要的作用。本研究也表明,中生代蠕虫化石并不是“研究荒漠”,它们为我们了解蠕虫类形态和生态的演化提供了不可或缺的证据。本研究得到国家自然科学基金委、深时数字地球国际大科学计划、江苏卓越深时数字地球研究中心的支持。南京古生物所地层古生物大数据中心GBDB提供了数据支持。南京古生物所画师杨定华绘制侏罗虫的复原图。论文信息:LuoCihang,ParryL.A.,BoudinotB.E.,WangShengyu,JarzembowskiE.A.,ZhangHaichun,WangBo,2025.AJurassicacanthocephalanilluminatestheoriginofthorny-headedworms.Nature.https://doi.org/10.1038/s41586-025-08830-5图1:侏罗虫(a,化石照片;b,复原图)及与现生棘头虫(c)的比较。图中比例尺为2.0毫米(a、b)和0.5毫米(c)。图2:侏罗虫的扫描电镜(a)、多元素能谱(b)和碳元素能谱(c)照片。图中比例尺为2.0毫米。图3:侏罗虫在有颚动物中的系统发育位置。图4:利用最大简约法分析得出的部分蠕虫类系统发育结果。当形态数据矩阵中包含了侏罗虫时,侏罗虫是尾盘纲轮虫向棘头虫演化的过渡类群(a图);在不包含侏罗虫时,尾盘纲轮虫成为其它轮虫的姊妹群(b图)。092025-04

-

阿盖特珊瑚分类研究取得重要进展

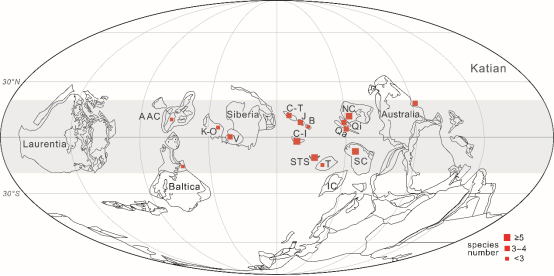

阿盖特珊瑚(Agetolitidcorals)是一类繁盛于晚奥陶世的床板珊瑚,其化石记录在全球范围内广泛分布,具有重要的地层、古地理和古气候意义。然而,阿盖特珊瑚经过科研人员近百年来的研究,所积累的大量数据较为零散且缺乏系统修订,限制了对该类珊瑚演化历史的深入理解。近年来,中国科学院南京地质古生物研究所研究员王光旭与博士研究生崔雨浓系统总结了这类珊瑚的分类和演化,成果于近期正式发表在AustralasianPalaeontologicalMemoirs。科研人员通过对保存在国内及澳大利亚科研单位模式材料进行重新研究,对大量分类单元进行系统学修订,结合已发表的信息,修订阿盖特珊瑚的分类方案。与此同时,科研人员结合化石新数据及最新地层对比框架,汇总其地质记录和演化历史,认为阿盖特珊瑚起源于凯迪期早期(距今约4.52亿年)的华北,自凯迪晚期(距今约4.49亿年)占据当时几乎所有低纬度地区,但在凯迪末期(距今约4.45亿年)因受奥陶纪末大灭绝事件影响而绝迹。本研究成果受到国家重点研发计划项目、国家自然科学基金及古生物学与油气地层应用全国重点实验室的支持。论文信息:Wang,G.X.,Cui,Y.N.2025.Systematicsandevolutionofagetolitidtabulatecorals.AustralasianPalaeontologicalMemoirs57,273–361.晚奥陶世凯迪期阿盖特珊瑚古地理分布022025-04 -

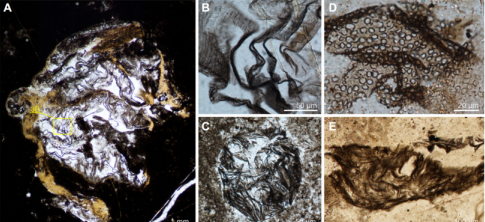

科学家发现迄今为止最古老的层孔海绵化石层孔海绵是奥陶纪-泥盆纪(古生代)标志性的浅海造礁动物之一,在礁构建中的作用、生态地位和地理分布上类似于现代珊瑚。在中奥陶世达瑞威尔晚期(距今4.6亿年前),层孔海绵几乎同时融入热带至亚热带气候区的全球礁生态系统。因为受到奥陶纪生物大辐射事件(GreatOrdovicianBiodiversificationEvent,GOBE)期间海洋生物多样化的影响,这一时期的着礁生态系统从微生物主导向层孔海绵和珊瑚主导转变。然而,层孔海绵突然融入礁生态系统引发一系列有趣的关键科学问题:最早的层孔海绵何时出现它们是如何获得矿化骨骼的最早的层孔海绵在古生态中扮演了什么角色它们如何成为礁生态系统的重要组成部分层孔海绵如何在全球范围内几乎同时分布并对礁生态系统做出贡献因为缺少早期层孔海绵的化石记录而无从得知。近日,中国科学院南京地质古生物研究所早古生代研究团队与韩国古生物研究团队等专家在宜昌远安发现了迄今为止最古老的层孔海绵化石(距今4.8亿年前),名为嫘(léi)祖冠毛层孔海绵(Lophiostromaleizuniasp.nov.Jeon)。这一发现不仅将造礁的层孔海绵的化石记录提前了约2000万年,还揭示了早期礁生态系统和生物矿化演化的独特机制。该成果于北京时间4月1日在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表,为这些问题提供新的见解。通过研究,嫘祖冠毛层孔海绵是通过氟磷灰石(fluorapatite)构建其骨骼的,这在整个海绵类中从未见过(以往研究表明海绵化石骨骼建造要么是碳酸钙,要么是硅)。这一新发现确立了多孔动物门(Porifera),这是第一个已知的利用三种主要生物矿物质(硅、碳酸钙和磷酸钙)的后生动物门。早期层孔海绵骨骼中磷酸盐的存在拓展了人类对早期动物生物矿化能力的理解,这表明早期海绵可能已具备多样化生物矿化策略所需的遗传能力。不仅如此,嫘祖冠毛层孔海绵还形成复杂的礁结构,在框架构建和结合其他造礁生物组分(如钙微生物、石松海绵、瓶筐石、棘皮动物等)方面发挥了关键作用。这些早期的层孔海绵所建造的礁结构的复杂性堪比后来的礁生态系统。这一发现将造礁层孔海绵的化石记录提前了约2000万年。这项研究的意义不仅在于填补了层孔海绵早期演化历史的空白,还为理解早期动物的生物矿化过程提供了新的视角。它揭示了地球历史上关键时期礁生态系统的复杂性,以及生物如何适应和改变环境。研究团队认为,嫘祖冠毛层孔海绵可能代表了磷酸盐生物矿化的早期"实验品",后来在海洋化学变化的背景下被基于碳酸盐的海绵所取代。这一发现强调了环境因素在塑造生物演化过程中的重要性。总而言之,这项研究不仅推进了我们对早期生命演化的理解,还为未来研究早期地球环境与生物相互作用提供了新的方向。它展示了生物多样性和生态系统复杂性在地球历史早期阶段(距今4.8亿年前)就已经存在,为我们理解现代海洋生态系统的起源和演化提供了宝贵的线索。该成果受到国家自然科学基金等项目的支持。论文相关信息:JuwanJeon,MarSimonetRoda,Zhong-YangChen,CuiLuo,StephenKershaw,DaeyeongKim,Jun-YeMa,Jeong-HyunLee,Yuan-DongZhang,2025.Phosphaticstromatoporoidspongesformedreefs~480Mya.ProceedingsoftheNationalAcademyofSciences,Vol.122,No.0,e2426105122,https://doi.org/10.1073/pnas.2426105122图1 嫘祖冠毛层孔海绵(Lophiostromaleizuniasp.nov.Jeon)构造,纵切面(A-D,F,G)和横切面(E,H-I)特征图2 嫘祖冠毛层孔海绵的元素分布图3 宜昌远安发现的早奥陶世层孔海绵-棘皮动物生物礁012025-04

-

硅质岩中微体化石为寒武纪生命大爆发增添新证据寒武纪大爆发是地球生命史上最重要的演化事件之一。在埃迪卡拉纪-寒武纪界线上下,曾经繁盛的埃迪卡拉型宏体复杂生物消失,迅速崛起的后生动物在约1800万年内(539–521Ma)首次塑造出以生物扰动底质为主、由复杂食物网构成的显生宙型生态系统。此前,对这一关键生命演化事件的认识,主要依赖于浅水碳酸盐岩和磷酸盐质岩石中较为连续的小壳动物化石记录,以及主要保存在碎屑岩中的埃迪卡拉型宏体化石与遗迹化石。由于全球各地浅水环境下的埃迪卡拉纪-寒武纪界线附近地层普遍存在沉积间断,这一转折时期的生物演化过程记录并不完整。近期,中国科学院南京地质古生物研究所研究员朱茂炎团队提出,埃迪卡拉纪-寒武纪界线附近的硅质岩沉积可作为揭示这一时期生物变革的新窗口。该研究成果以副研究员罗翠为论文的第一作者,于3月10日在线发表于著名学术期刊《地质学》(Geology)杂志。自太古宙以来,硅质岩一直是能够精美地保存非矿化生物及其解剖学细节的特异化石埋藏窗口。从上世纪九十年代至今,中国学者不乏对华南寒武纪和埃迪卡拉纪硅质岩中化石的研究,曾识别出数十个微体藻类化石形态属。研究团队在这些工作的基础上,通过对华南8条埃迪卡拉系-寒武系界线剖面的硅质岩开展微体化石和碳同位素地层学等研究,揭示出两个特征不同的化石组合。在埃迪卡拉纪末期(550–539Ma)硅质岩中,化石组合面貌以亲缘关系未定的串珠状和带状化石为主,其中Horodyskia和Nenoxites尤为常见。这些化石主要以粘土矿物铸型保存,不同于其他硅质岩埋藏窗口中常见的以碳质或完全矿化(permineralization)方式保存的化石。在寒武纪早期(539–521Ma)硅质岩中,化石组合以多样性高且保留了精细的解剖细节为特征,包括疑源类化石、藻类微体化石、动物矿化骨骼化石(如海绵骨针和小壳化石),以及一系列亲缘关系尚不明确的碳质化石。其中一枚来自路溪勺剖面的大型带刺疑源类标本与埃迪卡拉纪早期的类似化石遥相呼应,表明部分古老的生物类群可能从埃迪卡拉纪延续至寒武纪。硅质岩中的海绵骨针化石记录可追溯到寒武系底部碳同位素负异常(BACE)的极低值点之下,表明海绵动物的生物矿化能力与阿纳巴管等小壳动物化石一样,都起源于寒武纪之前。值得关注的是,寒武纪化石组合中出现了一些形态复杂的碳质膜状化石。这类化石的形态特征与藻类显著不同,在寒武纪之前的硅质岩中未见报道,可能与动物的角质表皮有关,显示了寒武纪初期真核多细胞生物在软组织结构上的创新。从硅质岩化石组合中得到的认识与前人依据其他化石埋藏窗口所获得的认识基本一致,即埃迪卡拉纪-寒武纪界线附近,生物圈面貌发生了迅速转变,少数埃迪卡拉纪分子延续到寒武纪,同时寒武纪特有的动物骨骼化石可下延至BACE极值之下。这种一致性既巩固了前人的结论,也表明硅质岩中的化石记录有潜力成为揭示埃迪卡拉纪-寒武纪之交生物变革的新窗口。埃迪卡拉纪-寒武纪硅质岩在不同水深环境都有分布,且能记录非矿化生物组织的精细结构,可与浅水相地层中保存的动物骨骼化石所提供的信息形成互补。因而,这方面的研究值得今后特别关注和期待。研究还表明,两个化石组合的代表性分子在整个扬子板块普遍存在,从西到东(云南到安徽)、从近岸台地环境到远岸上斜坡环境都有发现。但两个组合在纵向上很少有交集。此前,仅有一篇报道提及两个化石组合在同一层位出现。今后的研究还需进一步关注两个化石组合之间的差异是否受到埋藏偏差或者或沉积间断的影响,以期为埃迪卡拉纪-寒武纪界线的地层学及演化事件研究提供更丰富的证据。该研究得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金的资助,团队众多成员参与了野外研究,Soo-YeunAhn在博士后研究期间为论文研究材料的积累做出重要贡献。论文相关信息:Luo,C.*,andZhu,M.*,2025,ChertLagerstättenasanewwindowtothebiologicalrevolutionacrosstheEdiacaran–Cambrianboundary:Geology,doi:10.1130/G52956.1.图1研究剖面及其在纽芬兰世时的岩相古地理分布图2埃迪卡拉纪末期化石组合(A–F)与寒武纪早期化石组合(G–O)的直观对比。图3寒武纪硅质岩中的部分碳质膜状化石图4(A)埃迪卡拉纪-寒武纪之交硅质岩特异埋藏窗口与其他埋藏窗口的年代分布及各窗口中的代表性化石。(B)埃迪卡拉纪-寒武纪之交硅质岩中化石分子的空间分布。282025-03

-

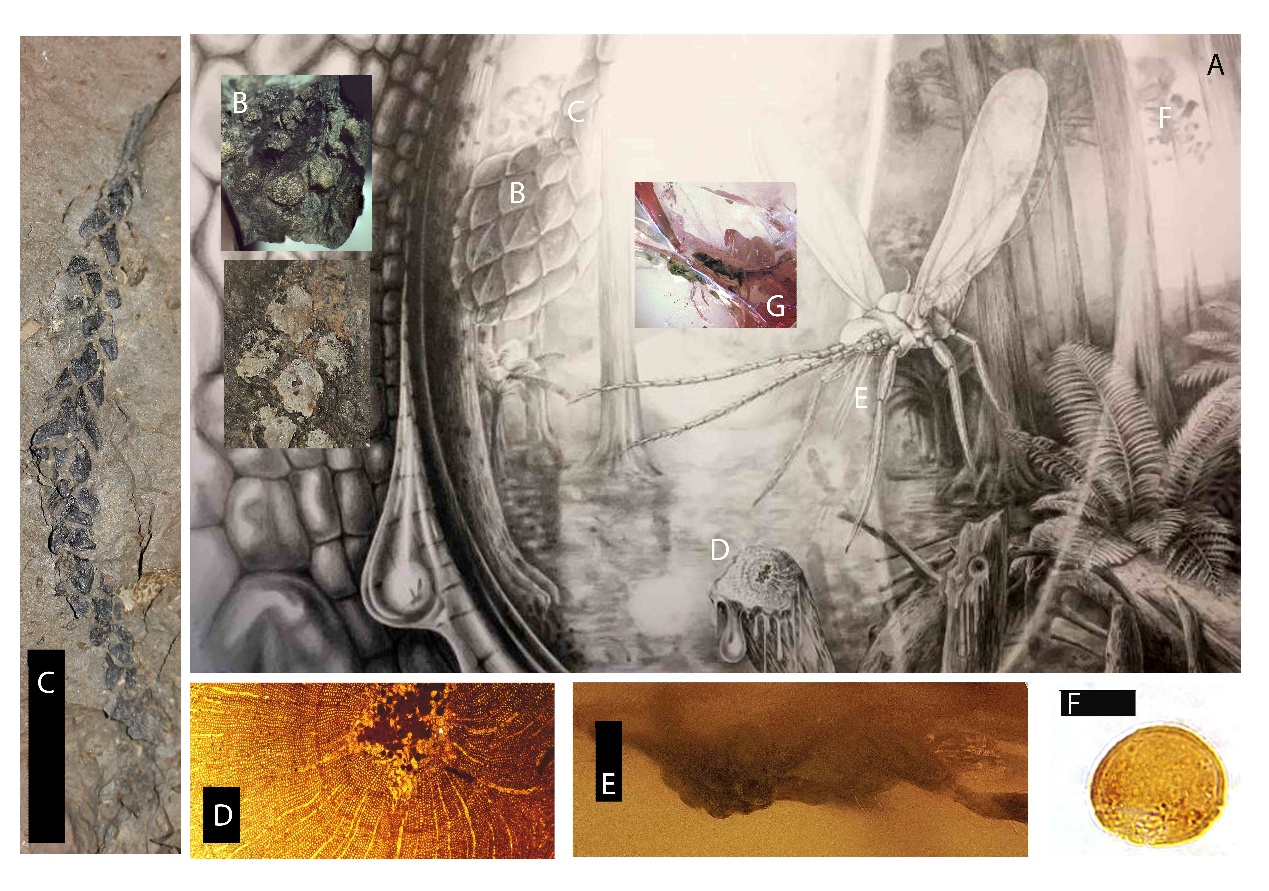

黎巴嫩北部发现目前全球唯一的侏罗纪琥珀昆虫琥珀作为大自然的“时光胶囊”,为研究地球历史和生命演化提供了独特的窗口。它不仅保存了古生物的形态,还记录了远古时期的环境信息,成为古生物学研究的重要媒介。此前已知最早的含有生物内含物的琥珀来自意大利三叠纪地层,而其余所有含有生物内含物的琥珀均来自白垩纪或更晚的地层。侏罗纪琥珀一直是研究的空白。近日,中国科学院南京地质古生物研究所研究员丹尼·阿扎领导的研究团队,在黎巴嫩北部安图林(Aintourine)晚侏罗世(基默里奇阶)琥珀中发现了一枚珍贵的侏罗纪昆虫化石。该化石被命名为Jankotejacoccuslibanogloria,是迄今为止已知最早的侏罗纪琥珀昆虫内含物,揭示了介壳虫雄性特征在进化早期阶段就已出现。该成果于近期发表于《国家科学评论》(NationalScienceReview)。此次发现的Jankotejacoccuslibanogloria是一种植食性成年雄性介壳虫,与其他介壳虫显著不同,因此被归入一个新科。该化石揭示了介壳虫雄性特征在进化早期阶段就已出现,包括形态和行为上的转变。晚侏罗世的原始介壳虫雄性化石在形态上与现生类群相关,并与当时占主导地位的裸子植物共生。这枚琥珀化石被证明来源于掌鳞杉科(Cheirolepidiaceae)裸子植物。沉积物与琥珀边界呈半角状的形态表明,这种树脂的低黏度可能是导致生物在此类琥珀中保存稀少的主要原因之一。此外,科研人员重建了当时的古环境,即:被森林覆盖的临时沼泽栖息地,生长着高大的南洋杉、银杏类树木以及灌木蕨类、树蕨和水生蕨类。琥珀通体透明,内含真菌孢子、矿物和有机残骸(炭、树叶、木材和真菌)。没有迹象表明琥珀经历了长距离运输或再沉积,因此,科研人员推测,琥珀的沉积环境可能位于产琥珀树木附近。这一发现为琥珀森林生态系统的起源提供了新的见解。未来对黎巴嫩琥珀沉积物的发现与研究有望增强人们对现代生态系统早期发展的理解,也将为中生代中期的生物多样性和陆地生态演化提供更多借鉴。文章信息:PeterVršanský*,HemenSendi,JúliaKotulová,JacekSzwedo,MartinaHavelcová,HelenaPalková,LuciaVršanská,JakubSakala,L'ubicaPuškelová,MariánGolej,AdrianBiroň,DanielPeyrot,DonaldQuicke,DidierNéraudeau,PavelUher,SibelleMaksoud,DanyAzar*,2025.JurassicParkapproached:acoccidfromKimmeridgiancheirolepidiaceanAintourineLebaneseamber.NationalScienceReview,Volume12:nwae200, https://doi.org/10.1093/nsr/nwae200黎巴嫩北部安图林侏罗纪琥珀生态重建(JúliaKáčerová供图).恐龙视野中的安图林侏罗纪琥珀森林和化石证据(JúliaKáčerová供图).黎巴嫩侏罗纪琥珀中的雄性蚧壳虫Jankotejacoccuslibanogloria182025-03

-

中国新疆发现二叠纪末大灭绝期间的陆地“避难所”

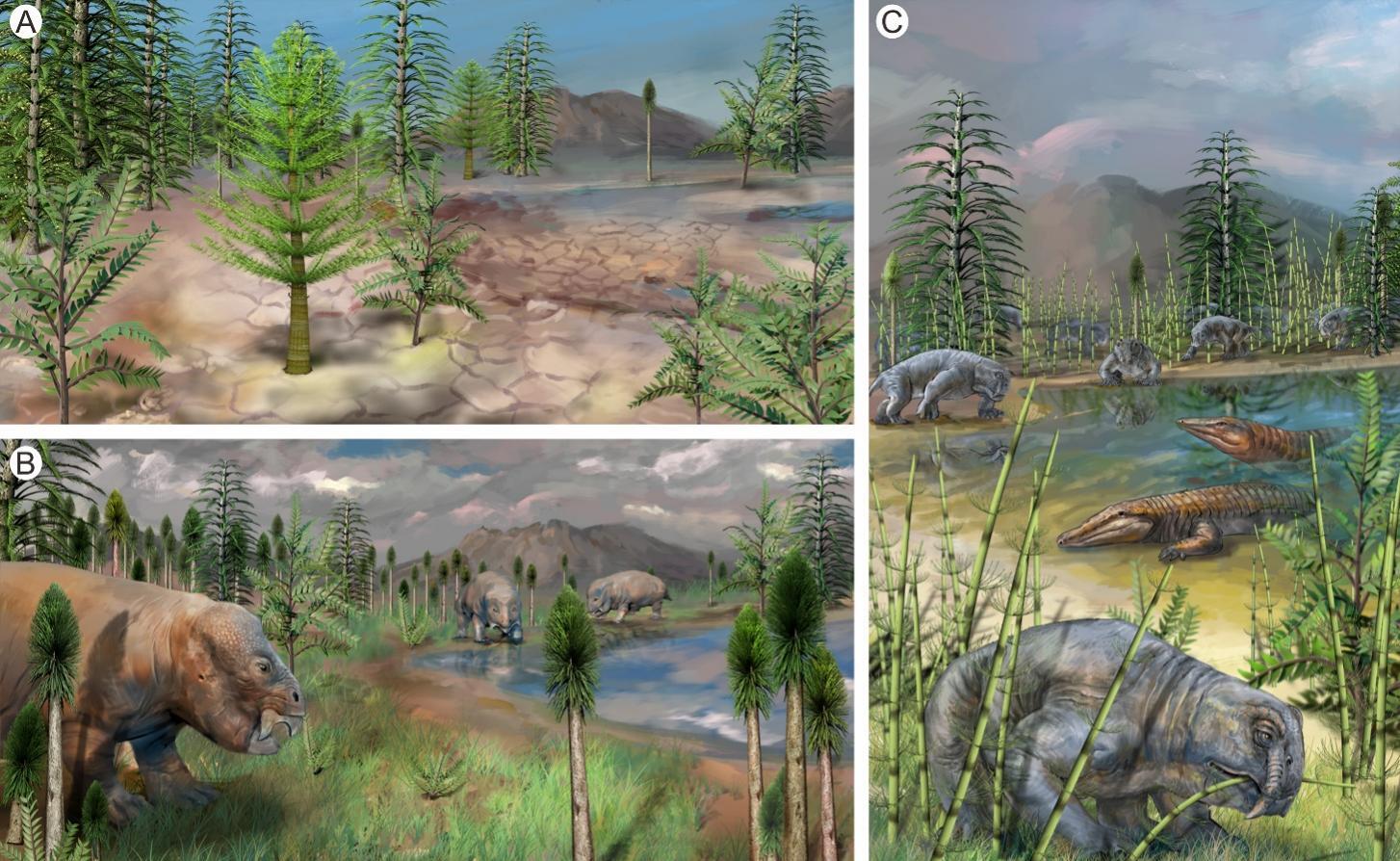

距今约2.52亿年的二叠纪末大灭绝是寒武纪以来最严重的一次生物危机,大量研究表明这次危机导致了当时海洋中80%以上的物种灭绝。然而,这次灭绝对陆地的影响至今仍存在诸多争论。古生物学界的观点明显分两派。一派学者认为,二叠纪末大灭绝期间,西伯利亚大火成岩省的喷发,给陆地生态系统带来野火、酸雨、有毒气体和紫外线辐射增加等环境灾难。另一派学者则认为导致大灭绝期间陆地环境灾难的因素在全球的分布受到不同纬度大气环流的制约,难以引起像海洋一样的全球性环境灾难。除此之外还有一部分学者则提出折中假说:认为在大灭绝期间,内陆地区可能存在一些避难所,保护了陆地植被免受二叠纪末大灭绝期间的环境灾难的影响,保存了陆地植被的多样性,使植被能在此连续演化,并在灭绝事件的环境灾难消退后快速复苏和辐射。自2019年开始,中国科学院南京地质古生物研究所博士彭辉平在研究员刘锋的指导下,与中国科学院南京地质古生物研究所研究员万明礼、美国密苏里科技大学教授杨晚以及中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员刘俊合作,对我国新疆吐哈盆地西缘出露的南桃东沟剖面中产出的孢粉化石进行了详细研究,发现二叠纪末大灭绝期间的陆地“避难所”,成果于北京时间3月13日发表于《科学进展》(ScienceAdvances)。科研人员通过与利用该剖面上发现的多层火山灰高精度CA-ID-TIMS铀-铅同位素年龄建立的贝叶斯年龄模型的对比,发现桃东沟地区从二叠纪末大灭绝前16万年一直到大灭绝结束后的16万年,当地一直存在繁盛的临水蕨原和松柏类森林,即:这些森林在南桃东沟地区的延续并未被二叠纪末大灭绝打断。科研人员根据部分与孢粉化石同层原位保存的、具有复杂根系结构的松柏类树干化石和蕨类茎秆化石的研究表明,南桃东沟剖面发现的大量孢粉化石不是再沉积的产物,而是当地植被产生的。经过对南桃东沟二叠纪末大灭绝前后地层中保存的孢粉化石属种多样性统计,科研人员在已发现的33个孢粉属中并未发现大灭绝导致任何一个孢粉属灭绝。在南桃东沟二叠—三叠纪之交地层中发现的约99种孢粉化石约有55%的孢粉属种在灭绝后消失,这暗示可能存在植物群灭绝,但当科研人员与全球和临近剖面的孢粉数据对比后发现,这55%消失的孢粉属种是由于区域环境波动,导致这些孢粉母体植物暂时迁出南桃东沟地区,因为这些消失的孢粉属种在世界其他地区甚至在临近的新疆其他同时代剖面的早三叠世地层中都大量存在。若将世界其他地区的孢粉数据纳入考虑,南桃东沟剖面记录的孢粉化石种在大灭绝后真正灭绝的可能仅为21%,远低于海洋生物在同期的灭绝率。这一系列证据表明,新疆吐哈盆地南桃东沟地区在二叠纪大灭绝期间并未出现明显的陆地植被大灭绝现象。科研人员在南桃东沟剖面发现与孢粉和植物化石同层保存的大量四足动物骨骼化石表明,在二叠纪末大灭绝结束后仅75,000年,该地区已开始出现大量食草四足动物水龙兽和食肉动物迟滞鳄。这些动物的出现表明当地已形成包括初级生产者、初级消费者和次级消费者在内的复杂陆地生态系统。这表示逃过二叠纪大灭绝的植被对整个南桃东沟地区的陆地生态系统重建极为重要。根据之前主流观点认为,二叠纪末大灭绝导致陆地初级生产力大幅降低后,陆地生态系统的多样性需要超过100万年才能恢复到灭绝前的水平。但是,从南桃东沟剖面产出的化石表明,当地陆地生态多样性恢复的速度却比其他地区快10倍以上,这也反证了新疆吐哈盆地南桃东沟地区在二叠纪大灭绝期间并未出现明显的陆地植被大灭绝现象。由于这些四足动物在新疆地区较早地层中没有相关化石记录,科研人员认为,它们是二叠纪末大灭绝后从其他地区迁移而来。这说明,南桃东沟在二叠纪末大灭绝后相对其他地区具有更丰茂的水草和宜居的环境,为这些迁入动物的生存提供了必要条件,使它们能在大灭绝后的短短几万年内快速大量繁衍。科研人员通过与中桃东沟地层剖面古土壤基质的减钾风化指数对比发现,当地植被能够逃过二叠纪末大灭绝期间的环境灾难,主要与当地长期稳定的局地气候有关。根据中桃东沟剖面古土壤基质的减钾风化指数显示,该地区在二叠纪灭绝前后一直保持半湿润—季节性干旱气候,常年降雨维持在1000毫米左右。这种气候即使在二叠纪末大灭绝期间也保持稳定,是导致南桃东沟地区植被在二叠纪大灭绝中得以保存的主要原因。最新研究显示,人类现在可能正处于地球第六次生物大灭绝中,在这次灭绝事件中,找到陆地生物的天然避难所对人类至关重要。新疆南桃东沟的化石证据表明,尽管新疆吐哈盆地在二叠纪末大灭绝期间与西伯利亚大火成岩省这一导致二叠纪末生物大灭绝的主要诱因距离很近,然而,看似最危险的地方却出现了陆地植被的避难所,成为陆地其他生物快速复苏的“生态绿洲”。这一发现启示我们:导致生物灭绝的环境因素在陆地的分布确实受到不同纬度大气环流和局地气候的限制,表面上最危险的地方反而可能最为安全。本系列研究受到国家自然科学基金、国家重点研发计划、第二次青藏高原综合科学考察研究和美国国家科学基金的联合资助。文章信息:Peng,H.P.,Yang,W.,Wan,M.L.,Liu,J.,Liu,F.*,2025,Refugiumamidstruins:Unearthingthelostflorathatescapedtheend-Permianmassextinction.ScienceAdvances.DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.ads5614在炎热的吐哈盆地南桃东沟剖面采集样品。在新疆南桃东沟剖面二叠纪末大灭绝开始时期的地层中发现的裸子植物或种子蕨类的双气囊花粉。在新疆南桃东沟剖面保存的四足动物骨骼化石,其出现年代约为二叠纪末大灭绝前15万年。在南桃东沟剖面发现的松柏类树干化石,其出现年代为二叠纪末大灭绝开始时期。左图显示的是在新疆桃东沟剖面发现的木贼类化石,其出现年代约为二叠纪末大灭绝后5万年。这些植物被认为是水龙兽(Lystrosaurs)——大灭绝后最常见的陆生四足动物的主要食物来源。木贼的大量存在为桃东沟地区在二叠纪末大灭绝后不久形成的多样化陆地生态系统提供了充足的食物。值得注意的是,这些古代木贼与如今常见于水边环境中的现代木贼类(右图)几乎完全相同。在南桃东沟剖面采集岩石样本时,我们意外地在二叠纪—三叠纪界线附近发现了一枚四足动物骨骼化石。新疆南桃东沟地区二叠纪末大灭绝前(B)、二叠纪末大灭绝期间(A)和二叠纪末大灭绝后(C)陆地景观复原图。(杨定华绘制)发现二叠至三叠纪之交陆地“生命绿洲”的南桃东沟剖面;黄点指示产出早三叠世铀-铅同位素年龄的火山灰层位;红星代表发掘出下图早三叠世完整的四足动物骨骼化石的层位。132025-03 -

青藏高原东北缘首次发现侏罗纪冈瓦纳型植物木化石柴达木盆地位于青藏高原东北缘,是研究中生代陆地生态系统演化和能源资源勘探开发的关键地区。自上世纪50年代以来,该地区早—中侏罗世植物及孢粉化石研究取得了系列研究成果。然而作为古植物研究的重要载体,木化石在柴达木盆地陆相侏罗系鲜有记录。近期,由中国科学院南京地质古生物研究所研究员王永栋、德国森肯堡研究院博士谢奥伟以及沈阳师范大学古生物学院教授田宁等科研人员组成的中德联合研究团队,在柴达木盆地东北缘距今约1.86亿年的早侏罗世地层中,发现了一种保存完好的木化石新材料,并开展了系统解剖学研究,确认其分类学属性并揭示其对古生物地理和古气候研究的重要意义。研究成果发表于英国剑桥大学出版的国际学术期刊《地质学杂志》(GeologicalMagazine)。科研人员发现该化石具有如下木材解剖特征,即南洋杉式管胞径壁纹孔、多元交叉场纹孔类型(罗汉松型、杉木型纹孔及卵孔)及管胞腔内密集发育横隔膜等。这些形态特征支持将其归入已灭绝的松柏类植物——变异罗汉松型木属(MetapodocarpoxylonDupéron-LaudoueneixetPons)。变异罗汉松型木属之前的化石记录主要出现在中侏罗世到白垩纪时期。本次发现自柴达木盆地的新标本材料,将其化石记录提前到早侏罗世(提前了2000万年左右时间)。该木化石生长年轮清晰,具有早材发育、晚材较窄,早晚材之间为急变的特征。结合古植物、孢粉与沉积学数据,表明在早侏罗世时期,柴达木盆地气候温暖湿润,树木生长及降水条件适宜并具有季节性变化,为茂密针叶树森林生长提供了合适的条件,与现今的植被气候条件完全不同。该结论与古植物孢粉学研究提出的侏罗纪早期“松柏类主导的温带湿润气候”论断一致,为东亚内陆地区侏罗纪植被重建与古气候模型构建补充了关键证据。值得关注的是,变异罗汉松型木属化石在中生代的分布具有显著的区域特征。迄今已发现的40余处全球化石产地仅出现在冈瓦纳北部地区。空间格局上,自中东的黎巴嫩延伸至南美的秘鲁,形成了一条明显的纬度带。此次报道的标本是该属在劳亚大陆的首次发现,将其古生物地理分布范围从冈瓦纳北部地区延伸到了劳亚大陆,甚至更偏北的地区。综上,本次研究揭示出变异罗汉松型木属可能自早侏罗世起源于劳亚大陆,后受到气候变化的影响向冈瓦纳地区迁移。该项研究突破了传统地理分布的认知,改写了变异罗汉松型木属的古植物地理分布历史,有助于深入了解地质历史时期植物的迁移和演化规律。本项研究得到中国国家自然科学基金、中国科学院B类战略先导项目及古生物学和地层学国家重点实验室基金项目联合资助。论文信息:Xie,A.*,Chen,H.,Wang,Y.*,Tian,N.*,Xu,M.,Zhu,Y.,Zhang,L.,Teng,X.,Uhl,D.2024.AnexceptionallypreservedconiferwoodMetapodocarpoxylonfromtheJurassicofnortheasternQinghai-Xizang(Tibetan)Plateau,anditspalaeobiogeographicandpalaeoclimaticsignificances.GeologicalMagazine,162(e7):1–10.https://doi.org/10.1017/S0016756824000451图1.发现自柴达木盆地下侏罗统的变异罗汉松型木属(Metapodocarpoxylon)木化石解剖构造,示横切面(a-c)和径切面(d-h)特征图2.发现自柴达木盆地下侏罗统的变异罗汉松型木属(Metapodocarpoxylon)木化石解剖构造,示径切面(a-d)和旋切面(e-i)特征图3.变异罗汉松型木属(Metapodocarpoxylon)木化石的全球化石记录与古地理分布模式102025-03